"Welcome to the World"

Diese zehn Collagen eröffnen eine Bühne, auf der das Fragmentarische zum eigentlichen Ausdrucksmittel wird. Jede Arbeit oszilliert zwischen Modefotografie, Reklameästhetik und surrealistischer Bildsprache – und gerade in der Zerschneidung, der Verschiebung und der Wieder-Zusammensetzung liegt ihre Kraft. Hier begegnen wir einer Welt, die nicht mehr nahtlos ist, sondern von Brüchen, Spuren und Überlagerungen lebt.

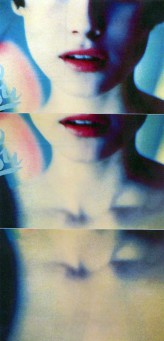

Die Gesichter, Körper und Gesten in diesen Bildmontagen wirken zugleich vertraut und verfremdet. Sie zitieren die Codes der Mode, das Versprechen von Glamour und Schönheit, unterlaufen diese jedoch durch die Fragmentierung in Streifen. Aus dem perfekten Bild der Werbung wird ein irritierendes Puzzle, das seine Konstruktion sichtbar macht. Schönheit wird hier nicht mehr als Ganzes inszeniert, sondern als ein Zusammenspiel von Details – ein Auge, eine Schulter, ein Paar Beine, eine rote Lippe – die in ihrer Wiederholung, Verzerrung und Verschiebung neue Bedeutungen erzeugen.

Die Collagen öffnen Räume zwischen Identität und Oberfläche, zwischen Verführung und Distanz. Sie sind ein Spiel mit dem Blick, mit der Zirkulation von Bildern, wie sie in der Konsumkultur endlos produziert werden. Doch indem sie zerschneiden, überblenden und neu kombinieren, legen sie frei, wie sehr diese Bilder Konstruktionen sind – und zugleich, wie stark ihre sinnliche Macht wirkt, auch im Fragment.

„Welcome to the world“ bedeutet in diesem Kontext nicht das Eintreten in eine Welt des Schönen und Glamourösen, sondern in eine Welt, in der Bilder nicht unschuldig sind. Sie verführen, sie irritieren, sie erzählen. Die Collagen fordern uns heraus, genauer hinzusehen: Was sehen wir wirklich? Einen Körper? Ein Symbol? Ein Versprechen? Oder nur eine Oberfläche, die uns im Akt des Betrachtens immer schon entgleitet?

So entfaltet sich eine Ästhetik des Hybriden: Mode wird zur Kunst, Kunst zur Reflexion über Konsum, Oberfläche zum Spiegel der Sehnsüchte und Brüche einer Epoche

Doree, 1996, Siebdruck auf Acrylglas, 100 x 50 cm

Für die Fotos dieser Siebdrucke auf Acrylglas von 1996 habe ich – noch ganz analog – meine Kamera auf ein Motiv aus einer fashion-Zeitschrift gehalten und diese sukzessive vertikal bewegt. Die so entstandenen Aufnahmen stellen durch leichte Überlappung desselben Gegenstandsbereichs (Nase, Haare, Arme etc.) eine gesplitterte Makrostruktur des Sujets (Model-Körper) dar, sodass aus einem massenhaft produzierten Körper-Zeichen plötzlich eine neuartige Makrostruktur wird, die aber das Gleiche ihres Ursprungs nicht verleugnet.

Loulou 1, 1996, Siebdruck auf Acrylglas, 100 x 50 cm

Durch Kommerzialisierung und massenhafter Verbreitung durch Fotografie hat der Körper, so Giorgio Agamben, sich vom unartikulierten Schrei des tragischen Körpers ebenso verabschiedet wie von der Stummheit des komischen. Infolge dieser Säkularisierung wird der Körper von seinem theologischen Vorbild – der Mensch als Bild Gottes – befreit und gleicht damit den Körpern der übrigen Menschen. Er bewahrt aber seine Ähnlichkeit zu Gott, wird, in der Diktion Agambens „beliebig“ und verweist als solches „auf das kommende Sein“, denn dieses ist das Sein, das „allgemein beliebt (quodlibet)“.