Rhizom

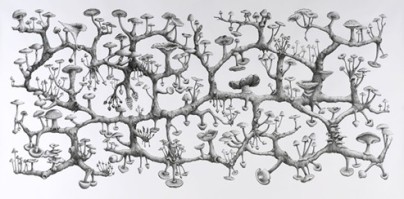

Mein Begriff der "Rhizom-Ästhetik" verweist auf das Denken von Gilles Deleuze und Félix Guattari, die mit dem Rhizom eine nicht-hierarchische, netzartige Struktur beschreiben. Ein Rhizom kennt keine Wurzeln oder Stammachsen, sondern wächst seitlich, verzweigt sich unregelmäßig und durchbricht lineare Kausalitäten. Übertragen auf die Kunst bedeutet dies: Es gibt keinen Ursprung, keine zentrale Instanz des Sinns, sondern ein Netzwerk aus Bedeutungen, Assoziationen und Praktiken. Eine rhizomatische Ästhetik erlaubt es, disparate Fragmente, Diskurse, Medien und Stile zu verknüpfen, ohne sie in ein übergeordnetes Ganzes zu zwingen.

Die Collage-Kunst verkörpert das Rhizom im Medium des Bildes. Sie zerstört ursprüngliche Kontexte und rekombiniert Fragmente zu neuen, offenen Sinnzusammenhängen. In diesem Sinne widersetzt sie sich dem klassischen Kunstideal einer meist harmonischen Form. Die Collage lässt den Zufall, das Disparate, das Mehrdeutige zu – ein Bruch mit vormodernen Vorstellungen von Kunst als Spiegel eines geordneten Kosmos. In ihr gewinnen die Einzelteile ein Eigenleben, das verschiedene jeweilige Sinnzusammenhänge ermöglicht - und oft auch wieder destruiert.

Aura und Erscheinung: Ferne und Nähe

Walter Benjamins Begriff der "Aura" – die „einmalige Erscheinung einer Ferne, so nah sie sein mag“ – beschreibt die besondere Präsenz des klassischen vormodernen Kunstwerks. Diese Aura sei durch Fotographie und Film zugunsten einer permanenten Nähe verunmöglicht. In der heutigen massenhaften digitalen Kommunikation ist diese Nähe absolut geworden - auch mit all den negativen Auswirkungen, die uns tagtäglich umgeben

Demgegenüber zeigt sich ein Kunstwerk, es ist selbst ein Ereignis.

Kunst als ästhetische Erfahrung jenseits von Erkenntnis

Kunst ist keine Erkenntnisform im epistemischen Sinn – sie vermittelt kein Wissen, sondern eröffnet Erfahrungsräume. Ihre Beziehung zur Erkenntnis ist indirekt, vielschichtig, oft widersprüchlich. Sie lebt von Ambivalenzen, Mehrdeutigkeiten, Fragmenten, vom Unsagbaren. In ihr manifestiert sich das, was sich dem begrifflichen Zugriff entzieht. Friedrich Nietzsche spricht in diesem Kontext von der Kunst als einem Schutz vor der tragisch-dionysischen "Weisheit des Silen" – eine produktive Fiktion, die nach Nietzsche das Leben erst ermögliche.

Künstlerische Praxis zwischen Autonomie und Lebenswelt

Das autonome Kunstwerk war lange Zeit ein Leitideal der Moderne. Doch schon früh wurde diese Autonomie von vielen Kunstströmungen in Frage gestellt: Dadaismus, Surrealismus, bestimmte Formen der Konzeptkunst und auch Beuys‘ „soziale Plastik“ suchten die Verbindung von Kunst und Leben, die nach wie vor ein immer wieder beschworenes Ideal der Moderne ist - trotz aller immanenter Widersprüche. Demgegenüber bejaht die Rhizom-Ästhetik diese Paradoxien - ohne autoritäres Beharren auf wirklichkeitsferne Dogmen. Sie lässt die Frage offen, in welchem Verhältnis künstlerische Produktion zur gesellschaftlichen Wirklichkeit steht.

Kunst bleibt dennoch immer auch ein Medium individueller Auseinandersetzung – mit Einsamkeit, Begeisterung, Scheitern, Widerstand.

Kunst ist Fiktion im umfassenden Sinne – abgeleitet vom lateinischen "fingere": bilden, formen, erdichten. Sie schafft imaginäre Möglichkeitsräume. Ihre Kraft liegt nicht in der Erklärung, sondern in der Präsenz, in der Erscheinung, in der Anrufung. Das Sichtbare eines Kunstwerks beinhaltet immer auch ein Unsichtbares – eine Spur, ein Fragment, eine Erscheinung. In diesem Sinn beinhaltet Rhizom-Ästhetik eine Offenheit für Verzweigungen, für Vieldeutigkeiten, für ästhetische Erfahrungen.

Die Moderne als entleerter Epochenbegriff

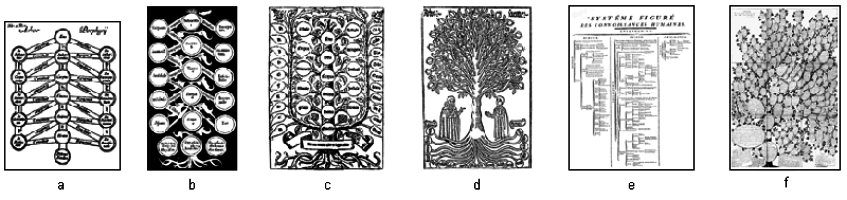

Die Moderne, einst mit dem Pathos eines künstlerischen Aufbruchs versehen, hat sich längst zu einem weitgehend deskriptiven Terminus verflacht, der kaum mehr besagt, als dass ein bestimmtes Werk seit der Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden ist. Diese begriffliche Entschärfung verweist auf ein Phänomen, das sich aus einer rhizomatischen Perspektive leichter erfassen lässt als aus der Sicht klassischer Epocheneinteilungen: Die Moderne bildet keinen Stammbaum, sondern ein Geflecht aus unzähligen Trieben, die in verschiedene Richtungen wuchern, ohne sich je auf einen gemeinsamen Ursprung zurückführen zu lassen.

Epochenetiketten als arboreszente Versuchung

Vor diesem Hintergrund wirken Etikettierungen wie „Postmoderne“, „Spätmoderne“ oder „zweite Moderne“ wie nachträgliche Ordnungsversuche in einem Feld, das sich selbst jeder linearen Struktur entzieht. Sie verraten das Bedürfnis, genealogische Linien zu ziehen, wo längst nur noch Überlagerungen und divergierende Bewegungen existieren. Dass Reckwitz von „Spätmoderne“ spricht, wirft folgerichtig die Frage einer möglichen Nach-Spätmoderne auf – als ließe sich das rhizomatische Wuchern der Kunst in Phasen gliedern. Auch die Idee einer „zweiten Moderne“ unterstellt eine Ordnung, die so nicht existiert: nicht Moderne I und Moderne II, sondern ein Nebeneinander verschiedenster Plateaus.

Veralltäglichung und Wucherung: das doppelte Gesetz der Moderne

Wie alle charismatischen Bewegungen unterliegt auch die Moderne einer gewissen Veralltäglichung: Dem enthusiastischen Aufbruch der frühen Jahre folgt eine Phase der Sedimentation und Institutionalisierung. Doch anders als in religiösen Traditionen, die sich aus anfänglichen Endzeiterwartungen zu stabilen Gebilden verdichten, verhält sich die Moderne weniger linear. Ihr anfänglicher Impuls verschwindet nicht, sondern lagert sich als Reservoir ab, aus dem später unvermutet neue Triebe hervorgehen können. Rhizomatisch betrachtet sind Veralltäglichung und Erneuerung daher keine Gegensätze, sondern miteinander verschränkte Kräfte.

Die Frühmoderne als heterogenes Feld

Die extreme Vielfalt der frühen Moderne – Surrealismus, Dadaismus, Abstraktion, Expressionismus, Kubismus, Neue Sachlichkeit – bestätigt im Rückblick nur, was aus rhizomatischer Sicht selbstverständlich erscheint: Die Moderne war nie eine einheitliche Stilformation. Sie bildete vielmehr ein Feld simultaner Experimente, in dem unterschiedlichste Ansätze nebeneinander existierten, sich gegenseitig infizierten oder unvermittelt auseinanderliefen, ohne ein gemeinsames Zentrum auszubilden.

Picasso und Duchamp als transversale Linien

Besonders deutlich zeigt sich diese Struktur an jenen singulären Gestalten wie Picasso oder Duchamp, die sich nie einer Gruppierung unterordneten und bis heute quer durch das gesamte moderne und nachmoderne Kunstfeld wirken. Sie verkörpern jene transversal verlaufenden Linien, die das Rhizom der Moderne durchziehen: Impulsgeber, die keinen festen Ort, aber viele Anschlussstellen haben. Duchamps Nachwirkung ähnelt dabei weniger einem linearen Einfluss als einer permanenten Bereitschaft, an unterschiedlichsten Punkten des Geflechts wieder aufzutreten.

Rhizom-Ästhetik als Netzwerk von Intensitäten

Nimmt man all dies zusammen, erscheint die Moderne nicht als abgeschlossene Epoche, sondern als Netzwerk, das sich fortwährend neu konfiguriert. Ihre Geschichte ist weniger eine Abfolge von Phasen als eine Abfolge von Intensitäten – Plateaus, die entstehen, sich überlagern, wieder verebben und an anderer Stelle erneut aufscheinen. Begriffe wie „Spätmoderne“ oder „zweite Moderne“ erfassen diese Struktur nur unzureichend. Eine rhizomatische Ästhetik hingegen ermöglicht es, die Moderne in ihrer eigentlichen Formation zu erkennen: als fortwährend wucherndes Feld, das weder Ursprung noch Endpunkt kennt, sondern nur Bewegungen, Kreuzungen und Übergänge.

Rhizom: Von der Linie zum Geflecht

Meine Feststellung, dass „Moderne“ heute primär ein chronologischer und kaum mehr ein irgenwie verbindlicher Begriff ist, lässt sich aus der Logik des Rhizoms

unmittelbar verstehen:

Ein Rhizom hat keine einheitliche Wurzel, keinen Ursprung, auf den es sich rückführen ließe. Ebenso hat die Moderne längst ihre ursprüngliche programmhafte Identität verloren. Sie existiert als

heterogenes Netzwerk unterschiedlichster Praktiken seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, ohne klar abgegrenzte Epochenlogik. Aus rhizomatischer Perspektive bedeutet dies: Die Moderne ist kein

Stammbaum, sondern ein Wucherungsprozess, der stets neue Triebe bildet, ohne ältere zu kappen.

So setzt sich mein Befund, dass der Begriff „Moderne“ nicht mehr ein normatives Prärogativ hat, in eine rhizomatische „Ontologie“ um:

Die Moderne ist ein Kartographie-Begriff, kein Genese-Begriff.

Postmoderne, Spätmoderne, zweite Moderne: arboreszente Versuchungen

Die Vielzahl der Begriffe – Postmoderne, Spätmoderne, zweite Moderne – sind aus Sicht einer Rhizom-Ästhetik Versuche, ein arboreszentes (baumförmiges) Gerüst über einen eigentlich nicht-linear wuchernden Prozess zu spannen.

- „Postmodern“ versucht eine klare Abfolge.

- „Spätmoderne“ setzt ein teleologisches Auslaufen voraus.

- „Zweite Moderne“ (nach Klotz) eröffnet immerhin eine serielle Reihe, bleibt aber weiterhin indexierend, also auf eine Zählung fixiert.

Alle diese Begriffe gehen von einem zeitlichen Stammbaum aus – Generationen, Nachfolgen, Endpunkte –, was dem rhizomatischen Charakter kultureller Produktion

widerspricht.

Aus rhizomatischer Sicht müsste man vielmehr sagen: Es gibt keine Moderne I, II oder III – es gibt multipel überlagerte Intensitätszonen des Modernen.Was nach der Spätmoderne kommt, ist daher nicht

eine neue Epoche, sondern ein weiterer Trieb im Geflecht der kulturellen Produktion.