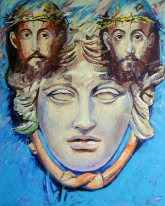

Vera Ikon

Vera Ikon, 2005, Öl auf Leinwand, 200 x 160 cm

Das „Vera Ikon“, das „Wahre Bild“, ist in der kirchlichen Bildtheologie der Abdruck des sterbenden Christus auf dem „Schweißtuch der Veronika“, wobei „Veronika“ sich direkt von „Vera Ikon“ herleitet, und bezeichnet einen bestimmten Bildtypus, in dem die Heilige ein Tuch präsentiert, auf dem das Porträt Christi erscheint.

Wir haben es hier mit einem sogenannten “ungemalten Bild“, eben dem Abbild Christi zu tun. Dieses Paradox des gemalten ungemalten Bildes verweist auf ein die ersten Jahrhunderte des Christentums dauerndes Ringen um das christliche Bild an sich. Die frühen Theologen standen vor dem Problem, dass weder die heidnischen „Götzenbilder“ (simulacra) nicht fähig waren, den christlichen Gott, der Mensch geworden war, zu repräsentieren. Für das repräsentative Bild Christi als Herrscher bot sich das römische Kaiserbildnis an, wie es dann in der Figur des Pantokrator in der byzantinischen Kunst weiterentwickelt wurde, das allerdings nie ganz den Kult verleugnen konnte, der den ersten Christen die Verfolgungen eingebracht hatte.

Es ging also um einen nie ganz gelösten Widerspruch: Einerseits sollte das Abbild Gottes seine ganze Transzendenz widerspiegeln, also nicht bloß das Bild eines jüngeren bärtigen Mannes zeigen, andererseits durfte es nicht die auf es selbst verweisende magische Präsenz haben, wie in den heidnischen Kulten, da im Christentum nicht das Bildwerk, sondern Gott allein Heiligkeit beanspruchte. Modern ausgedrückt, das christliche Bild Gottes durfte weder autonomes Artefakt sein, da es auf die Herrlichkeit Gottes zu verweisen hatte, auch nicht antikes Kultbild, das in der Diktion der frühen Christen bloßes gestaltetes Material war, das auf „Nichts“ (die antiken Götter) verwies, noch konnte es selbst mit heiligem „Mana“ ausgestattet sein, wie Idole und andere Fetische. Da kam die Legende und Begrifflichkeit des direkten Abdrucks des Körpers Christi auf dem Leichentuch, wie bei einer Fotografie, gerade recht, um die Idee der religiösen Verkörperung, der Inkarnation, die so fruchtbar für die weitere Kunst werden sollte, zu veranschaulichen. Die Idee des „Vera Ikon“ wirkt bis heute nach, etwa in der Diskussion um die Simulationskraft des Bildes.